総括班

本研究の概要は次のとおりである。

本研究は、評価のイメージを「個人を序列化するための総括的評価」から「学びを深め次につなげる学習環境の形成的評価」へと抜本的に刷新する機会とするため、教育に携わるすべての人々が学びと評価のデザイナーとして自立する基盤を形成する。

従来のテスト中心の評価には、得点が高いことが必ずしも深い理解を保証しないという問題やテスト後に本人がどう学んでいくかの発展性が予測できないなどの欠点が指摘されている。それゆえ、学習科学等の研究分野では、主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニング)における学習プロセスのビッグデータを収集し、子どもの学力を伸ばしつつ、未来を予測する研究が隆盛しつつある。それでも対話データまでを含めて収集・自動認識・活用する研究はない。

そこで本研究では、1)アクティブ・ラーニング等における児童生徒の全言動をモニタリングできるシステムを開発(システム開発班)し、2)小中高教育現場の学習環境で活用(実践班)して、3)従来型のテストによる総括的評価(テスト検証班)と4)新型の小中高大連携事業が子どものいかなる力をどう測るかを対比的に明らかにする(小中高大連携班)ことで、評価を刷新する基盤を作る。

(https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/12_kiban/ichiran_29/j-data/h29_jp_17h06107.pdf)

①研究のゴール

さて、読者の皆様が気になるのは、この研究がどうして評価の刷新につながるのか、ということだろう。上記の概要を読むと、一見「協調学習でちゃんと学力が身に付いていることを授業の中で確かめられるようにした上で、従来型のテストではその学力が測れないから、集団討論やワークショップなど、新しいタイプの評価手法を開発しよう。それによって評価の基盤を刷新しよう」という趣旨に見えるかもしれない。

しかし、私たちが考える評価の刷新とは、もう少し根底的な考え方の変更を迫る抜本的なものである。結論を先取りすれば、私たちがやりたいのは、「授業にせよ、テストにせよ、ワークショップにせよ、どんな場面であれ、参加する子どもの学ぶ力を最大限引き出し、その頭の中の変化を見とることができるようにしよう。そのために教育と評価を使おう」ということである。ここには、従来の考え方からの大きな変更点が3つあると考えている。

1点目は、総括的評価と形成的評価の主従関係についてである。従来はどうしても「入学試験などの総括的評価が主、そのための日々の教育と(形成的)評価は従」という考え方が基本だった。だから、大学受験なら3年間あるいは6年間、12年間の臥薪嘗胆の成果が問われるわずか数日のために、日々の教育が位置付けられてきた。もちろん、ゴールを定めてそれに向けて努力すること自体は非難されるべきではない。しかし、もし子どもの学力が日々の授業で伸びていくものだとするならば、その伸びを確かに捉え、それを妥当に評価するものとして、入学試験も含めた小中高大接続の在り方を再考することが必要だろう。加えて、学びの成果を、学んでいる最中に捉えられるとするならば、定期テストのように何か月、あるいは入学試験のように何年間も「待って」子どもの学力を見て取るのではなく、まさに「どんな場面であれ」その場で子どもの学びを見て取ればよいことになる。

2点目は、評価の目的についてである。従来の総括的評価は子どもの序列化という目的も兼ねがちであるため、子どもが一つの尺度で順番に並ぶこと(優劣の差がつくこと)を最優先にして評価を設計する傾向があった。例えば、ある教科の本質を問う重要な問題が入学試験に出されたが、正答率が1割未満と低く、その識別力の低さゆえに翌年度は同様の問題が出題されなくなったとする。そうすると、試験の識別力は高くなって、上から順に生徒は選びやすくなるが、9割以上が解けなかった問題を翌年の生徒は解けるのかは分からないままになる。果たしてそれでよいのだろうか。難しい問題を外していけば、受験生の母集団自体の学力が低くなる危険性はないのだろうか。そう考えると、これは「知識構成型ジグソー法」の授業で、子どもに難しそうだからとゴールを低く設定するのと同じ落とし穴だと考えることができる。もちろん、やたら難しい問題ばかり出題しようということではない。子どもの実態を踏まえて、思考や理解が深まる余地のある課題を設定することが子どもの学力を上げ、社会全体の知力を向上させていくのに必要ではないかということである。教科の本質に照らし、ねらいは高く設定したままで、その解決・解答方法を工夫することが、「子どもの学ぶ力を最大限引き出す」ことにつながるのではないか。

3点目は、教育と評価の間の「距離」についてである。従来、授業中の学習評価を除いて、大規模な入学試験などの評価は、大学などの上位機関や大学入試センター、教育産業など他者に「任せる」風潮があった。教育と評価が切り離されがちだったと言える。この分業体制だと、「子どもの力がここまで伸びたので評価をこうやって変えよう」などの柔軟さが望めないばかりか、評価機関にとっても「自分たちが作った問題を実際に受験生がどう解いているか」がわからず、得られた結果(主には点数)から推測するしかなかったというもどかしさ、距離感があっただろう。ところが、例えば協調学習を展開したある高校の先生は、従来の穴埋め型の定期試験では生徒に身に付いた学力を捉えるために物足りないとして記述式を導入し、高校生もそれに応えて解答できたという。ここからさらに次の授業では、記述に答える力の獲得や内容の定着までを見据えて授業を行うことになるだろう。このように教育と評価は共進化し得る。それによって、子どもたちの学びをもっと引き出し、その深まりを捉えることができる。これは学びのゴールのレベルも高めることになる。そのためにこそ、小学校での学びが中学校以降にどうつながるか、小中高の内容が大学にどうつながるか、専門的な内容や実社会にどう関係するのかなど、「先を見通す」ための小中高大社会連携を活用する必要がある。

以上の変更によって、子どもたちがいかなる場面でもその学ぶ力を発揮して高いゴールへと到達しようとするプロセスを把握し、その言動から彼・彼女らの頭の中の変化を推し量る過程へと評価を捉え直すことができるのではないか。

これは、まるで知識構成型ジグソー法の授業をデザインし実践し評価する過程と同じと感じられるだろうか。その通りなのだ。だから、私たちは来るべき新しい評価のひな型として、協調学習のデザインと見とりをより充実することを本研究で行いたいのである。

②研究方法の核:機械にできることと人にできること

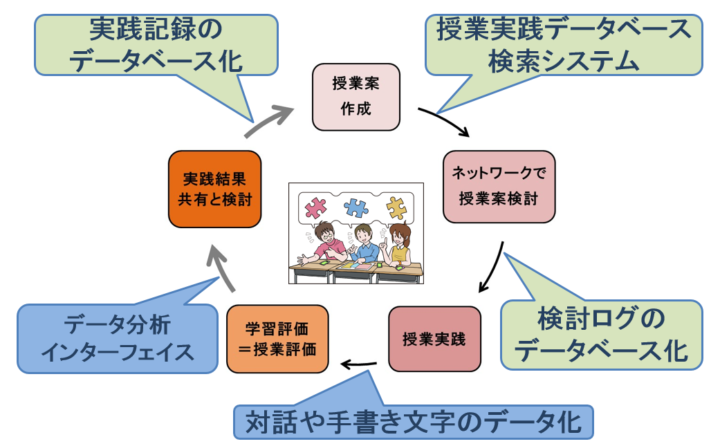

学習プロセスの見とりのひな型としての「授業モニタリングシステム」は、複数の児童生徒が同時に発話する場面における音声認識(文字起こし)という相当難しい課題の解決も図るべく、図のとおり、全国約千名以上の研究開発員・研究推進員などの先生方による授業づくりのサイクルに埋め込んだ形で開発させていただく。

なぜ、機械の音声認識に授業づくりのサイクルが関係あるのか。それは機械にあらかじめ「こういう対話が起きそう」というのを登録しておけると、認識精度が上がるからである。「知識構成型ジグソー法」の授業では、そもそも問いや資料を先生方が用意されるのに加え、「期待する解答の要素」や最近ではエキスパート活動やジグソー活動中の補助発問への答えまで想定されるため、例えば、そのキーワードを音声認識システムに辞書登録することができる。さらに、先生がメーリングリストに授業案を上げると、他の先生方や研究者が多様な視点から子どもの対話や解答を予想するので、キーワードが一層豊富化する。それでも実際に授業をやってみたら、子どもたちが予想外のキーワードを使ったという場合は、そのキーワードも取り込んで対話や記述を分析すればよい。そうすると、次に同じ授業案で他の先生が授業をするという場合に、より児童生徒の対話を捉えるキーワードの幅が広がる。逆に、なかなか認識精度が上がらないとすれば、先生が自らのシミュレーションを見直す契機にもなる。この研究構想を共有した2016年5月のシンポジウムで、ある研究推進員の先生が「これからは機械の精度も大事ですけど、私たちのここ(頭)の精度も上げないといけませんね」と仰ってくださったが、まさに人間と人工知能(AI)が補い合いながら、賢くなる協働が実現していけるのではないだろうか。

人の仕事を奪うほどAIが進化したと言う。だったら、その能力を使って私たち人間がもっと賢くなればよい。機械は大量のデータから「同じ」あるいは「似た」パタンを際限ない視野で見つけるのに優れている。人間は限られた視野で(むしろ視野を限るからこそ)複雑な文脈の中でも子どもたちの声を聴きとり、その背後にある学びの過程を主観的に解釈することに優れている。後者を分析の出発点にして、例えば「子どもが『あのね』と言いながら自分の言いたいことを言うのは、コミュニケーション能力の発露なのじゃないか」「子どもが文の途中で言葉を切って仲間の方を見るのは、一緒にまとめを作り上げようとするコラボレーションの姿そのものではないか」といった仮説を抱いたとすれば、そうした表現を機械に検索させて、クラス全員がいつ、どんな風にこの表現を使っているか、その後に誰が何を言っているかなどを一覧することができる。それは次の授業における先生方の見とりを変えるだろう。

こんな風に私たちはAIとの協働で、これまでアナログにやってきたことの良さを捨てずに、子どもたちの学ぶプロセスについて、もう少し豊かな情報を得て、その展開や仲間同士の相互作用について語ることができるようになる。そして、私たちがより質高く学びの場をデザインし、子どもたちの記述や対話を通して、その学習過程のストーリーを語ることができるようになれば、それこそが、人間一人ひとりの賢さの質を上げて、社会全体の知性の質を上げるための評価として捉え直すことができるようになるはずだ。その語りはいつか子どもたちにも返してゆける。本研究のパートナー企業のお一人が「小学生がリコーダーを購入するなら、将来ICリコーダーを購入する世界があってもよいのではないか」と仰っていたが、そうやって子どもが自分の学びを振り返って語り、次の学びの場を自らデザインしていくことができるようになれば、随分頼もしい次世代に感じられるのではないだろうか。

システム開発班・実践班

ここでは、システム開発班・実践班の研究成果を紹介する。

1. どのようなシステムを開発したいか

(1)研究全体の概要

子どもたちが日々学び続け、賢くなっていくために、「評価」をどう使えばよいのか?─これは誰も一人では十分な答えが出せない、社会総がかりで考えていくべきチャレンジングな課題である。差し詰め、大人にとっての「ジグソー課題」に値すると言えそうだ。

この課題を解くためには、「人はいかに学び、賢くなるか」の基礎理論やモデルを提供する学習科学者だけでなく、ご自身のねらいに従って授業をデザインして、子どもがいかに学んだかを語り合う先生方の存在が、ちょうど子どもたちのエキスパート活動のときと同じように必須である。さらにもう一つ、エキスパートの部品として付け足すとすれば、子どもたち一人ひとりがいかに学んでいくかを記録するテクノロジとそれをデザインするICTの専門家が必要だろう。

この三者の知恵を合わせて初めて私たちは、子どもたち一人ひとりの学びの事実をもとに「なぜこの子はこの授業でこう学んだのか」という解釈の質を高めることができる。「知識構成型ジグソー法」が、人が賢く学ぶための一つの型だとすれば、それを授業に具体化するには先生方の知恵が必須である。さらに、そこに授業前後で同じ問いに対する答えを書いてもらうという、それ自体立派なテクノロジ(実用的な道具)が組み合わさるだけで、一人ひとりが授業でどう学んだかをだいぶ推測しやすくなる。機械の力も借りて、子どもの発話や行動など途中のプロセスの記録まで取れれば、「だからこういう変化が生まれたのか」「こういう道筋で考えを深めていったのか」ということまで見えるようになるかもしれない。そして、こうした授業のデザインと見とりがたくさん積み重なることで、「なぜこの子はこの学校でこういう風に賢くなったのか」という解釈の質を高めることができる。そこで初めて、私たちはたくさんの子どもたちの学びの事実と解釈をもとに、「評価」の位置づけを考えていくことができるのではないか。

科研費基盤研究S「評価の刷新」でやりたいことを、研究期間5年中の2年目が終わるいま表現し直してみると、上記のようになる[1]研究のゴールなど詳細は、平成29年度報告書第1部第1章第5節に詳しい。。研究では、1)アクティブ・ラーニング等における児童生徒の全言動をモニタリングできるシステムを開発し、2)小中高教育現場の学習環境で活用して、3)従来型のテストによる総括的評価と4)新型の小中高大連携事業が子どものいかなる力をどう測るかを明らかにすることを目指している。だが、この3)テストと4)小中高大連携事業のどちらがよいかを白黒つけようというよりも、日々の授業も中間・期末試験も入試も小中高大連携で行うようなワークショップも全部合わせて、子どもが学び続けて賢くなっていくための機会にするにはどうしたらよいか、というのが一番解きたい課題である。「知識構成型ジグソー法」を使って私たちがやりたい授業が、学びのゴールを「わかった!」で止めない授業であるように、学びのゴールを「受かった!」で止めない小中高大接続にするにはどうしたらよいか、を皆さまと共に考えたい。

(2)授業研究と開発したいシステムの全体像

研究は先ほどの4つの目的に合わせて、システム開発班、実践班、テスト検証班、小中高大連携班で展開している。ここでは互いに緊密に連携しながら展開している実践班とシステム開発班の研究進捗について紹介する。

「わかった!」の先にある学びのゴールを目指そうとするとき、一番の王道は、授業など学びの場そのものの質を上げる-すべての児童生徒の理解を保証して、わかったからこそ見える次の疑問が生まれやすくする-ことである。確かに入試などでは、難しい問題をわざとわかりにくい聞き方をして出題意図を推察できる力を見ようとすることもあるかもしれない。しかし、それを突破できる児童生徒の選別を繰り返しても、すべての子どもの学力の底上げにはつながらない。だからこそ、授業にせよ接続にせよ、子どものポテンシャルを最大限引き出す学びの場を創り出すことを目指すべきだろう。

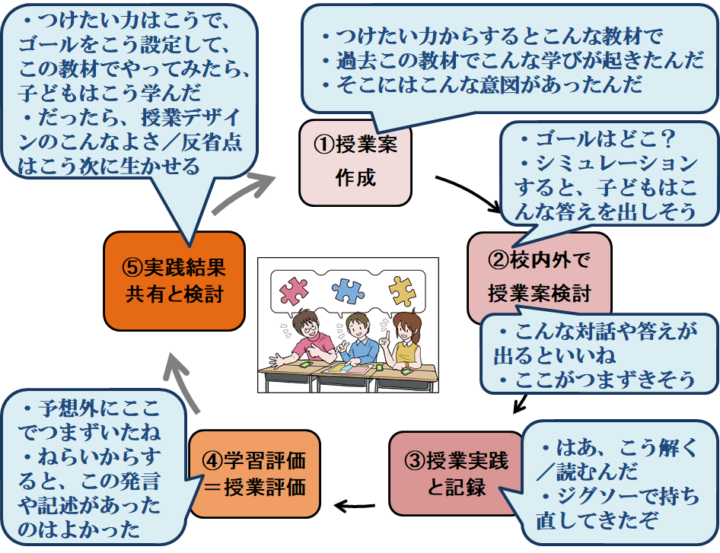

そう考えると、ここ数年重点的に進めてきた「授業研究」(詳細は第1部第2章をご参照のこと)の充実を通して、先生方お一人おひとりの授業デザインの質を向上してもらうということが、評価を捉え直す上でも、近道になるのではないか。そこで評価したいのは、子どもたちの資質・能力をいかに引き出すことができているかということであり、そのために適切な「学びの場(学習環境)」になっているかということである。その観点から、授業研究の各ステップでどういうことを先生ができるとよいかを例示したのが図1Aであり、システムの開発要件(実現できるとよいこと)を抽出したのが図1Bである。

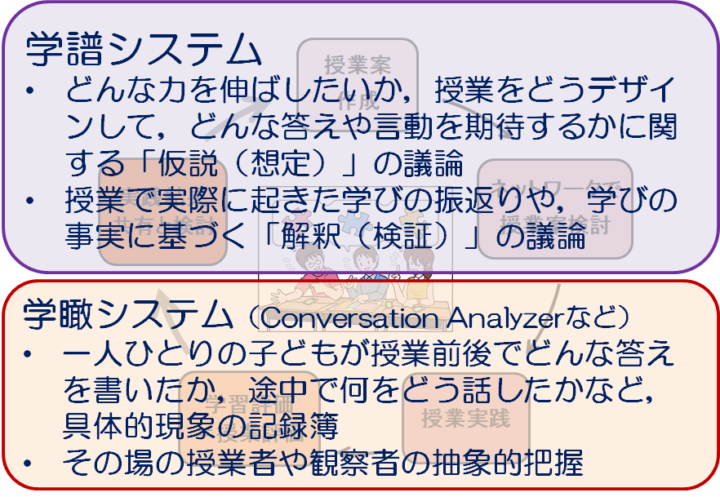

① 授業づくりと学びの仮説づくりを支える「学譜システム」

授業研究の「①授業案作成」においては、授業者の先生が授業をつくろうとしたとき、教材だけでなく、「そこでどんな資質・能力を引き出して伸ばしたいのか」や「教科のどのようなねらいを実現したくてこの課題を設定したのか」などを自然に考えるきっかけや支援がほしい。過去の教材を参照するときも、教材だけでなく、その意図や改訂の経緯、実践した結果、それを踏まえた「コツ」まで見られるとよい。

それは「⑤実践結果」の共有をどう行っておくか、ということとも関係する。「知識構成型ジグソー法」という授業の型を軸に、「授業案」や「振返りシート」「授業研究のための見とりの観点シート」などの書式を工夫することで、授業のねらいや実践結果、そこからの学びが共有しやすくなることをねらっているが、それをもっと効率的にやれるとよい。

そこにメーリングリストも使った校内外での「②授業案検討」が使えるのではないか。このステップは協調におけるモニタリング(傍観者)効果が強く働くステップであり、授業者の作成意図や背景が見えないからこそ、授業のねらいや本時でのゴールを再確認したり、子どもの目から見たときの問いの難しさや資料の受け止め方についてコメントしたりすることがやりやすい。最近では校内の先生方同士で子ども役になって授業を体験して、子どもの学び方をシミュレーションする試みも増えている。その結果をメーリングリストに報告してくださるのを拝見していると、相当強力な内省・再考を授業者に促すようである。この対話を通して、授業者の「こういう学びを起こしたい」というねらいを軸に、一つの授業をめぐる「仮説」を私たちはコレクティブにつくることができる。

以上の一連の議論の様子を、まずはメーリングリスト上のものだけでも蓄積して、過去の教材を見るときに一緒に見直すことができるようにしたい。そう考えて開発したシステム(グループウェア)が「学譜」である(図1B:次の第2節で詳細を紹介)。新しい学びプロジェクトのメーリングリストを対象に、先生方は従来通りメールしているだけで、その本文と添付ファイルを自動的にトピック(主には授業)に従って分類するシステムであり、検索や類似するトピックの推奨もできる。2018年10月から実用を開始した。使っていただいた先生が7年前に書いたご自身のコメントを読み直して「恥ずかしいわ」とご発言なさったのが印象に残っている。それぐらい先生方は日々学び続け、授業力も日々伸びている。それが「時間を超える」というシステムの特徴と組み合わさると実感できる訳である。こうした授業研究の履歴は新規参加者にも有用だろう。2019年度は以前CoREFのホームページにあったような教材一覧をクローズドなページで見られるようにする。

② 学びの見とりを支える「学瞰システム」

ステップ①②で子どもの学びに関する「仮説(想定)」をつくると、「③授業実践」の際、子どもたちの実態-何をどう対話しどう問題を解いていったか-を見て取りやすくなる。一見、子どもたちの学びを想定することは、その多様な学びを見とり難くするとも思えるが、想定するからこそ、想定外の多様性が見やすくなる。例えば、授業者・参観者とも「エキスパート資料の内容は読み取れて、後はジグソー活動での結び付けが難しそう」と思っていても、実際は資料の読み取りが予想外に難しく、ところがジグソー活動で説明し合って結び付けようとしているうちに資料の分かり直しも一緒に進んだ、という例はよくある。想定とはわかり方のタイミングも順序も違うが、具体的な想定を持ったからこそ、その「違い」も見えてくるわけである。1グループでもそうした学びのプロセスを「つないで」見てみることができれば、「④学習(=授業)評価」の質が一層深まる。授業時に参観者がグループに分かれてそれぞれ児童生徒を追えれば、それだけ観察や気づきが豊かになる。

これまでこうした見とりを授業前後の記述解答や授業中の子どものワークシート、対話の先生方の記録・解釈、授業展開の全体的印象をもとに行ってきた。これらのアナログな記録や授業者・参観者の主観的な気づきを分析の貴重な出発点としながら、児童生徒の言動をビデオやICレコーダーで収めさせてもらって参照できれば、記憶を正確な記録で裏付け、気づかなかったポイントや変化に気づくことができる可能性がある。

そのための第一歩として「学瞰システム」(図1B:第3節で紹介)を開発中である。ねらいは「授業前後に加えて途中のプロセスも見とりやすくすること」「授業のねらいや教材と子どもの学びを結び付けられること」「一授業を超えて子どもの成長をつなげて見とりやすくすること」の三点である。一点目については、教室にいる児童生徒全員ではなく、その一部だけでも授業前後の記述解答に加えて、途中で何を話しているかなどの「観察の窓」を増やすことで、「なぜこう変化したのか」の理由を解釈しやすくしたい。児童生徒の「評定」ではなく、授業という「学習環境」の評価を目的とするなら、数グループのサンプルでもよいはずだ。むしろ、その解釈をねらいや教材など「授業の仕掛け」と結び付けて考察しやすくすることを優先したい。それが二点目である。さらに、こちらの準備した学習環境とそこでの児童生徒の学びの相互作用をたくさんの授業で蓄積してつなげてみると、子どもたちの中長期的な成長が見えやすくなる可能性がある。そこまで来てようやく「評価」の位置づけを考え直すためのヒントが得られる。

学瞰システムは、授業前後の記述解答を検索したいキーワードで色付けしてカウントし、さらに音声付きの書き起こしと結び付けて、そこでもキーワードで検索できるなど、授業における子ども一人ひとりの学びや周囲とのやり取りの影響を見とりやすくする。

その書き起こしにはICT企業の自動音声認識サービスを用いているが、子どもたちが被りながら話しがちなジグソー場面での正確さはまだまだである。安芸太田町や川口市立高等学校の協力を得てデータを増やし、精度向上の要因を探ることで、日夜改善を図っている。その一方で、現場での活用を拝見していると、たとえ認識が不正確で「シアノバクテリア」が「ロシアのバクテリア」と起こされていても「私たち意味が分かるので」と仰って頂くなど、状況に合わせて先生方が意味を解釈できること、発話を大体のブロックに区切って、ジグソー活動内の時間配分を見ることで、資料交換から統合を経ずに一気にメイン課題に飛びすぎていることに気づいたり、誰がどういう順番で話したかから資料に照らして起きたことの解釈を深めたりなど、先生方が不十分な機械の結果をたくましく使っている姿に気づかされる。

これまでの研究の進展のおかげで、一人一台のICRを用いたクラス全員の音声収録と完全なテキスト化という流れ(フルフロー)だけでなく、1グループのみの音声収録あるいは三人一台のPCにグループ発話を直接収録し不完全なテキストでも当日の授業協議会に活用するクイックフローも飯塚市や埼玉県の高校で実践されつつある。

将来的には学瞰と学譜を統合して、先生方の負担を増すことなく、授業研究のサイクルをより質高く回していく支援をはかっていきたい。

2. 授業研究の履歴を共有する~学譜システム~

本節では、現在開発中のシステムのうち、授業づくりのやり取りを蓄積共有するための「学譜」システムについて報告する。

(1)概要

学譜システムは、「新しい学びプロジェクト」で活用している授業づくりのメーリングリストの内容を、自動的に収集・保管するシステムである。システムは、平成23年度以降にメーリングリストに投稿されたメールを蓄積しており、ユーザーは会員制のwebページにアクセスすることで、それらのメールや添付ファイルについて教科を越えて閲覧・検索することができる。会員登録は「新しい学びプロジェクト」関係者に限られている。

「学譜」という呼称は、メーリングリストに投稿された「授業案」「教材」「振り返りシート」の3つを総称したもので、故三宅なほみ先生のアイデアである。音楽の楽譜と同じように、同じ1つの授業案でも演者(=授業者)によって多様な曲(=子どもたちの学びの過程)が奏でられる。そんな「学びの譜面」という意味が込められている。

(2)システム以前の取組とその課題

①メーリングリストを活用した授業研究

「新しい学びプロジェクト」では、研究開始の2010年度からメーリングリストを活用した授業研究を行い、お互い離れた場所にいる先生方、研究者が好きなタイミングで日常的に情報を共有しながら議論できる環境の構築を行ってきた。

メーリングリスト上では、「今度こんな授業をやってみようと思っているのですが……」から始まって、「この問いに対して先生が想定する答えってどんなものですか?」といったねらいやゴールの確認、「その中身だと、こんなエキスパートも使えるかもしれません」といった内容の提案、「それだと子どもたちはこんな答えを考えそうですね」といった子どもの学びの想定など、様々なやりとりが展開される。また、授業後に「やってみたらこんな様子でした」といった学びの振り返りや「クロストークをより効果的に持つためには……」といった次の授業につながるような議論が起こることもある。こうしたやりとりの数は、最も多い算数・数学のメーリングリストの場合、これまでおよそ900通にものぼる。

②報告書、ハンドブックを通じた実践例の共有

こうしたプロセスを経て作成された授業案、教材、振り返りシートの3点セットは、報告書やハンドブックの「データ編」付属DVDとして共有されてきた。その数は、「新しい学びプロジェクト」で作成してきた主に小中学校の教材だけでも、約660にのぼる。

③課題

これほど多くの議論や実践を蓄積してきたが、それを活用するための手段(例えば検索)については十分な仕組みを構築してこなかった。過去の財産を活用促進するためには、これは1つの課題である。

もう1つの大きな課題は、過去の蓄積を後から参照しようとする人にとって、実践例(報告書DVD)とその検討プロセス(メーリングリスト)の関係が切れており、最終成果物としての実践例を参照できても、その過程でどんな議論がされたのか、どういう判断のもとで最終的にその教材がデザインされたのかを知ることが難しかった点にある。

そのために、例えば、過去に誰かが実践した教材をアレンジして使おうとした際に、検討過程であえてやめた工夫をそこまで考えずに取り入れてしまったり、元の教材の意図や前提となった子どもの実態を十分理解しないまま使ってしまったりすることが生じうる。

そこで、最終的な成果物とセットでそこに至るまでの議論が見えることで、新しく授業づくりのコミュニティに入った先生方も周辺的に授業づくりのプロセスに参入しながら、より質の高い授業研究を進めていくことがやりやすくなると考えた。

(3)システムの具体

現在開発中の学譜システムは、主に授業ごとの「トピック」画面と、「トピック」探しの出発点になるトップページで構成されている。

①トップページ

トップページは教科ごとのトピック一覧ページへのリンクと、トピック検索フォーム、新着トピックの一覧で構成されている。キーワードを入力して検索することで、「トピックのタイトル」「メールの件名と本文、投稿日時」「添付ファイル名とファイル内のテキスト」のいずれかが検索キーワードと一致するトピックが表示される(図2)。

②トピック詳細ページ

図3がトピックの詳細ページである。トピックのタイトルは最初のメールのタイトルが自動で付される。ページの右半分にはメールの情報が表示される(図3中①)。1つの授業づくりに関連する複数のメールが時系列で並べられる。添付ファイルはページの左上部にメールごとに表示される(図3中②)。添付された教材の初版から完成版までがまとめてこの部分に時系列で並ぶことになる。ページの左下部には,このトピックと似た内容のトピックへのリンクの一覧が推奨表示される(図3中③)。

(4)今後の課題

学譜システムの開発は、今年度「新しい学びプロジェクト」の先生方に実際に活用していただく段階に進んだ。今後は使用者の声を聞きながら、検索機能の改善やトピックタイトルの編集、最終版教材の一覧ページ追加といったシステム改善を進めていきたい。

3. 学びの評価を支える~学瞰システム~

本節では、現在開発中のシステムのうち、子どもの学びのプロセスを短期的、中長期的に記録、分析するための「学瞰」システムについて報告する。

(1)概要

「知識構成型ジグソー法」の授業で子どもたちは話したり、書いたり、たくさんの学びのデータを残してくれる。学瞰システムは、この学びのデータ(音声や手書き文字)を児童生徒ごとに収集・管理し、クラウド上の音声認識サービス等を用いてテキストデータ化し、キーワード検索システム等で分析結果と共にテキストを可視化するシステムである。また、システム上で複数授業のデータを蓄積することで、一人の子どもの学習状況を追跡することもできる。これによって、授業の振り返りを学びの事実(エビデンス)に基づいたものにし、授業研究の質を支えることをねらったシステムである。

「学瞰」という呼称は、「学譜」に対応し、学びの記録を俯瞰するという意味合いを込めて名づけられたものである。

(2)システム以前の取組とその課題

①子どもの学びの事実に着目した授業研究

第2章で報告したように、近年私たちは子どもの学びの事実に着目した仮説検証型の授業研究の取組を進めてきた。

今日の授業で子どもたちがどんなことを考えたり、話したりしてくれるとよいのか、授業者が具体的な学びの想定(仮説)を持ち、それを参観者に共有して、想定と実態を比べながら丁寧に1つのグループの子ども達の学びの事実を見とり、仮説を検証するというスタイルの授業研究である。こうした取組には大きな手応えを感じている。

他方、取組を展開して改めて感じたことは、ある程度想定を共有した上で同じ1つのグループの学びを丁寧に観察しても、一人ひとりの参観者の着目する点は違う、拾い上げる言葉は違うということである。もちろん、だからこそ多様な参観者の視点で検討できるよさがある。しかし、その場の観察で拾い上げられなかった言葉は、協議等でも取り上げられず、それによって学びのプロセスの解釈が限定されることも十分ありうる。

第2章第3節で報告した事例のように、熟達した実践者の場合でも、授業中に子どもたちの言葉を拾いながら主観的に行った学びのプロセスの解釈が、後で対話記録を見直してみることで大きく転換することもある。こうした気づきは、実践者の「その場その時」の主観的な見とりを越えたものであるからこそ、大きなインパクトをもって次の授業づくりにつながりうる。また、多様な経験、視点を持った先生方が、対話の過程全体が見える状態で一緒に分析、議論することで、自分一人では気づかなかった学びの過程の見方、解釈の仕方に気づくチャンスも生まれうる。

②授業前後の解の変容の記録

また、「知識構成型ジグソー法」の授業では、授業の最初と最後に子ども達に同じ課題に対する答えを表現してもらい、そのワークシートを提出してもらうことで、授業前後の解の変容から本時の学びを見とることを行ってきた。

③課題

もちろん、対話の過程全体を可視化した状態で対話分析をするためには、音声による対話を文字起こし(テキストデータ化)する必要がある。研究者が研究目的で行うことは可能だが、学校の先生方が日常的にと考えるとコストの高いステップである。これをいかに手軽に行えるようにするかが大きな課題である。

また、これまで集めてきた授業前後の解の変容を含め、対話記録など学びの記録を採取しても、現状では1時間の授業の評価に用いるだけで中長期的な変容を捉える材料としては十分活用できていない。学びの記録を管理するシステムの構築も次の課題である。

(3)システムの具体

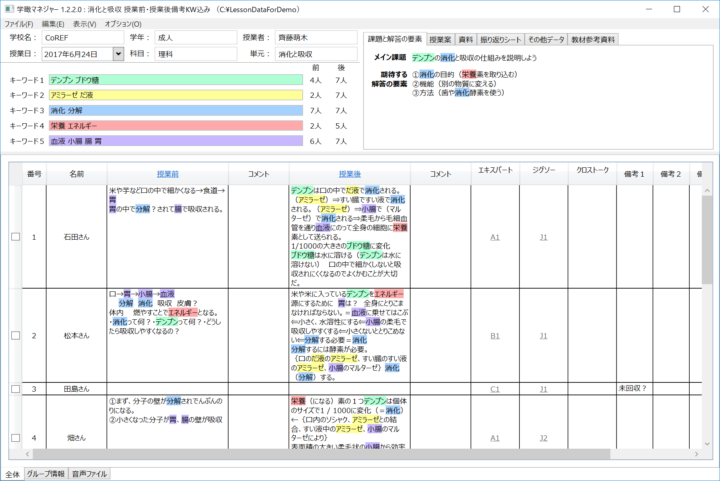

開発中の学瞰システムは、主に「知識構成型ジグソー法」授業における子どもの学習データを一覧管理できる学瞰マネジャーと、作成した対話記録についてキーワード分析を行うConversation Analyzerとで構成されている。前者から後者を呼び出すことができる。

①学瞰マネジャー

学瞰マネジャー(図4)は、授業における児童生徒の学習データを一覧管理するためのツールである。主な機能として以下を有し、授業を超えて比較・追跡に活用できる。

- 授業における課題と解答の要素、授業案や使用した資料を一括管理

- 名簿上での生徒の授業前後の記述データの一覧管理

- 授業前後の記述データに対するキーワード検索・ハイライト表示

- 生徒のグループ情報の作成

- 発話音声ファイルの管理(外部アプリケーションと連携)

- 発話音声ファイルのテキスト変換

- 発話テキストの管理(外部アプリケーションと連携)

②Conversation Analyzer

Conversation Analyzer(図5)は、所定の形式でテキスト化された対話記録を対象にキーワード検索による分析支援を行うツールである。画面左上の検索フォームにキーワードを入力することによって、入力されたキーワードを含む発話が色づけされる。

これによって使用者は、セットされたすべてのグループの対話記録から議論の「見たいところ」を探してその詳細を見に行き、かつ音声を聞くことができる。また、指定したキーワードが登場した回数をグループ毎にカウントするような使い方も可能である。

(4)今後の課題

学瞰システムは、現在試用に向けて開発の最終段階に入りつつある。限られた音声認識率などの課題を抱えながら、完璧なシステムでなくても現場の先生方の役に立つシステムにするためにはどうすればよいか、実践とシステム開発をつなぎながら「日常的に活用できるシステム」作りに向けて開発を進めている。

テスト検証班・小中高大連携班

ここでは、研究の四つの柱のうちの「テスト検証班」と「小中高大連携班」の活動について紹介する。

「四つの柱」の全体像として、本研究では、1)主体的・対話的で深い学びにおける児童生徒の全言動をモニタリングできるシステムを開発し(システム開発班)、2)小中高教育現場の学習環境で活用して(実践班)、3)従来型のテストによる総括的評価(テスト検証班)と4)新型の小中高大連携事業(小中高大連携班)が子どもたちの力のいかなる部分をどう測っているか、そして子どもたちの学びを伸ばして見とり、自分の学びをよりよい形で接続していってもらうためにはどうしたらよいかを明らかにすることを目指している。

最も単純に考えれば、たった一日のペーパーテストより、一年間、授業他の場面で子どもを見続けた方がより多くの情報を基に的確かつ深い判断ができるのは当たり前である。しかし、選抜場面においては、それだけの長い時間がかけられず、上位機関(大学受験の場合は大学)が希望する全員を受け入れるキャパシティーがないために-本気で子どもの学びを考えるのなら、定員の問題はもっと真剣に議論する必要がある-、どうしても短時間で大量の子どもの学びを「要約・縮約」して捉える必要がある。それがテストである。

そう考えてみると、テストというのは大人・社会の都合で生まれてきてしまっているのに、それを何か変えられない、抗いがたいものとして社会全体で捉えてしまっていることが、様々な問題の根底にある。加えて、本来子どもたちの学びを縮約して捉えるための一つの「観察窓」でしかないテストに選抜の機能が絡むと、どうしても得点を一点でも上げようとする「テストのための教育」が生まれてくる。上位機関としては「普段の学びに基づいて、その成果を等身大に発揮してくれればよい」と思っていても、一方で「この結果で選抜します」と言うのなら、得点を上げるべく努力する児童生徒やそれを支える周囲の保護者・教員など大人を責めることはできないだろう。

ここから二つの展開が考えられる。一つは、いずれテストが無くならないのであれば、少しでも良質なテストを開発し、その得点を向上させる努力が日々の学びにつながるようにしようとする道である(専門的には「ウォッシュバック効果」と言う)。もう一つは、日々の学びを下位機関(大学受験の場合は高校。幼少中も含みうる)の先生方や本人が記録・評価し、その結果を選抜資料(ポートフォリオ)に活用しようとする道である。この両者が子どもの学びの深化につながり、社会全体の活力向上につながるのであれば、理想的に思える。私たちの研究としても、協調学習で学んできた児童生徒が従来型のテストでは現わさなかった頭角を新型のテストや日々のパフォーマンスで現わし、それによって彼・彼女らの可能性が拡がるのであれば、これほどわかりやすい話はないように思える。

しかし、本当にそうなのか。認知科学者として、またたくさんの「知識構成型ジグソー法」授業における子どもの学びを見てきた実感として、上記の議論には、大きな二つの見落としがあるように思う。一つは議論がすべて想定で進んでいるという点、もう一つは小中高大社接続がすべて既存の機関や制度など社会システムの視点から考えられており、子ども本人の視点から考えられていないという点である。

前者は、簡単に言えば、データがないということである。あるのは答案だけである。テストを受けているとき、子どもたちは一体何を考えながら問題を解いているのか。それがわからないことには、今のテストの何が問題なのか、新しいテストが本当に良質なものなのかはわからない。後者は、例えば「高大接続」と言うとき、すでにある機関としての高校と大学の間をどうつなぐかという観点から論じており、高校生本人が自ら進んでどういう人生を切り開いていこうとしているかという前向きな視点から考えていないのではないか、平易に言えば、子どもを「接続してあげるひ弱な対象」として見ており、自ら「接続先を探索・選択・開拓するたくましい主体」として見る視点が欠けているのではないか、ということである。もちろん、今ある制度から完全に独立して子どもが進路を主体的に選ぶ力を持っているということではない。要点は、各個人が社会から影響を受けながらも、それと自分なりの考えややりたいこと、できることを相互作用させながら、生きる道を選んでいるのではないか、ということである。小中高大社接続やキャリア形成というものがそれだけインタラクティブだからこそ、一人一人の進路も個人のビジョンと周囲とのかかわりのインタラクションの結果として多様にわかれてくる。

このように考えてみると、研究としては、一つには現状のテストや新しいテストにおいて子どもたちは何を考えながら問題を解いているのかということ、二つにはテストも含めた接続場面の経験が子どもにどのような影響を与えるのか、ということを知ることができるとよさそうである。子どもが一人一人それなりに主体的に考えようとしているのであれば、現状のテストでは全く思考しておらず新しいテストになれば頭がフル回転するという単純な話ではなく、常にその場の状況に依存しながら何とか自分なりに考えよう、辻褄をつけようとしていると予測できる。それならば、接続場面を少し変えてみることが子どもにとって新しい頭の働かせ方となり、新しい自分や周囲との出会いとなって、自らの生き方を見つけていくヒントになるのではないか。

①テスト検証班の試み

そこでテスト検証班は、現行の大学入試センター試験(以下「センター試験」)の問題を解いている最中に高校3年生が何を考えているのかを隣に座っている実験者に話してもらうという調査実験を行った。実験は数学・国語の複数問題で行ったが、ここでは現代文の小説問題(平成27年度本試験第二問)を扱った結果を紹介する[1]国語については、益川弘如・白水 始・根本紘志・一柳智紀・北澤武・河﨑美保(2018)「思考発話法を用いた多肢選択式問題の解決プロセスの解明-大学入試センター試験問題の国語既出問題を活用して-」『日本テスト学会誌』14(1), pp.51-70. 数学については、河﨑美保・白水 始・益川弘如(2019)「思考発話法を用いた穴埋め式問題の解決プロセスの解明―大学入試センター試験問題の数学既出問題を活用して―」『日本テスト学会誌』15(1), pp.149-167. を参照のこと。。問題のリード文と各設問は次の通りであり(下線は報告者;問1は語句、問6は表現に関する問題)、設問に続く5つの選択肢はスペースの都合上省いてある。

導入 次の文章は、小池昌代の小説「石を愛でる人」の全文である。

問2 傍線部A「言葉を持たない石のような冷やかさが、その冷たいあたたかさが、とりわけ身にしみる」とあるが、それはどういうことか。

問3 わたしの山形さんへの見方は、この文章全体を通してみると変わっていくが、29行目から57行目までに描かれた山形さんの人物像はどのようなものか

問4 傍線部B「当日は雨だった。しかし石を見に行くのにはいい日のように思われた。」とあるが、それはなぜか。

問5 傍線部C「何かが何かを少しずつひっぱっている、その日は、そんな感じの日であった 」とあるが、わたしはどのようなことを感じはじめているのか。

小説にはアイセキカ(愛石家)である「山形さん」と主人公の「わたし」が登場し、「石」を介した二人の関係が変化していく。上記のリード文や設問にはその三者が複数回出ており、出題者もまさにその関係を考えさせたいのだろう。そのねらいは小説を構造的に把握する力を持っているかを問うところにあると考えられる。

しかし、実際に高校生に解いてもらうと、例えば次のように各問の選択肢を眺めながら消去法で解くことが中心で、小問間(ここでは問2と問3)の関係について考えてくれる高校生は皆無だった。それにもかかわらず、この生徒の問2の解答は正答していた。

- 問2に「(選択肢)1だと、何か……。『緊張感』っていうのが、何か、ピンとこないんで。緊張感が石にあるっていうのは、なかったと思うんで消して、3は『きびしい拒絶感』、あと『周囲の人との心の通い合いの大切さが』とか、うーん、書いてないに近いので消去法で」(注:『 』の表現は選択肢中の表現を意味する)

- 問3に「(選択肢が)何か、どれも何か……。合ってるように思えるような、間違ってるような気がするんですよね。(実験者:まあ、そうやって作られてるからね)」

このように結果だけ見ると、こちらが期待した過程で文章を読んで正答したのか、期待しない過程で正答したのかの見分けがつかないという問題がある。その点で、これまでの入試を変えようとする直感には一理あることになる。その一方で、高校生はその場のリソース(選択肢)をフル活用しながら自分なりに考えて答えを導こうとしている姿も、この実験からは見えてくる。問題文や設問、そして設問が問う傍線部も適切に設定されているように見える。だとすれば、今度は選択肢を取って上記の囲いをそのまま記述式問題として考えてもらうとどうなるか。

そこで、まず一人で選択肢タイプ(元のまま)の問題と記述式に直した問題を解く条件を用意し、その後同条件の仲間と話し合って答えを選び直す・書き直す実験を行った[2]。益川弘如・白水 始(2020)多肢選択式と記述式の設問形式の違いによる解決プロセスの差異 ―大学入試センター試験の国語既出問題を用いた協調問題解決実験―.大学入試研究ジャーナル,No.30(印刷中).結果をかいつまむと、これだけの違いで実験参加者(大学生)の思考過程はだいぶ変わった。特に問5のような文章全体の俯瞰が必要な統合的な問題で、記述式はより深い読みを促した。選択肢式だと、それは鋭く選択肢を見分けて全ペアが正解したのだが、「主人公の「わたし」の性別は?」と聞くとわからなかったり、男性と誤答したりする者も出た。

このように誰でも文章を深く読む潜在能力は持っていたとしても、目の前に答えの候補としての選択肢があり、それが設問間にはさまって全体を見にくくしたうえで、答えを選べと言われれば、その方向に向けた頭の働き方になるし、答えを自ら作ることを求められ、その作った答え同士を関連づけ易い設問構成であれば、一層そちらに頭が働かせ易くなるということなのだろう。一般的に記述式が選択肢式より良いという話ではなく、問題文や設問構成、解答形式の微妙なインタラクションで思考過程の引き起こされ方も変わってくる。これは、先生方の日々の授業とも共通する話だろう。

②小中高大連携班の試み

以上の話を折に触れてしていると、埼玉県の国語教科部会の先生方から、「これは実感に合う」「国語の力があると思っていた生徒がセンターでは失敗することがある」などのお言葉をいただくようになった。中には「小説のタイトル『石を愛でる人』とはどういう意味か?」というメイン課題で、上記の問い2、3、4をエキスパート活動にして答えを出すという「知識構成型ジグソー法」授業を開発した先生も出た。その大宮高等学校の畑文子先生は、何バージョンか授業を作り変えながら、最終的には小説の最終段落をカットして、そこまでの流れをもとに「わたし」の気持ちの変化を具体化するような物語を自分たちで考えてみるというジグソー課題を設定した。授業中に創作まではできないので、クロストークは流れの要約だけ発表しあって、後日各個人がそれぞれ作文して持ち寄った。

畑先生からその高校3年生たちの「作品」を見せてもらったとき、その良質な多様さに、今こそ作者本人にコンタクトしてこの作品や授業自体を見てもらえるとよいのではないかと感じた。その夢は、作家小池昌代氏の多大なご協力によって秋に実現し、ジグソー活動をやっている真っ最中の教室から、できあがった作品を相互批評している教室まで、一日で5クラスを回っていただき、授業の見学と生徒との質疑応答を行ってもらった。生徒は教室に作家本人がいるとも知らずに、ジグソー活動の最中には「やっぱこれ(いい文だから)センターに出すべきじゃないよね」と語りあったり、互いの作品への感想をコメントした後に創作した級友の名前を聞かされて(おそらくそんな繊細な文章を書くとは思っていなかったのか)大笑いしたりしていた。その後畑先生に小池氏を紹介されて大騒ぎになった後、質疑応答した。下記がその例である。

Q:最後の一文要らないのでは? A:バーから漏れてくる音を描きたかった。そこでざくっと終わることで、木々が剪定すると緑が出てくるように話が拡がると考えた。

Q:作品を出題されたくないとかは? A:解明しつくされたくないという思いはある。人は謎が残るから続きを考えたくなるし、作者だから読み解けるわけでもない。

Q:タイトルの意味は? A:石を描きたかった。石の魅力に集まる人たち。沈黙の後でことばがどんなふうに出てくるかに興味があって。でも今ならこのタイトルつけないかも

Q:一人の作家が書いているのに、いろんな人が出てくるのはなぜ? A:ことばがどこかに運んでくれる。ことばが統合形式、装置になって記憶を呼び出し連想させてくれる。

Q:どこで終わりにするか? A:まだ続いている、続きそうというところで終わる。

生徒にとって、書かれたものの向こうに生身の作者がいて、その時その時の書きたかったことや思いを「揺れながら」ことばにしていることに触れる機会になったことがうかがえる。畑先生もまた、その発言に触れ、今までご自分がなさってきた「問題を作って解いてもらう」という形で小説の理解を捉えるというのでよかったのかを再考された。

こんな風にテストという窓も、使い方によっては、生徒と先生、作家、研究者をつなぐ窓になる。その垣根を越えた連携のネットワークの中で、学びの場をより質高くデザインすることで、テストが本来開けようとしていた生徒の頭の中の思考や理解がもう少し見えてくる。その中で「小説の理解とは何か」「読む・書くとは何か」という根源的な問いへの私たちの理解も深まる。この問いには正解がないからこそ、この場を持続的に改善し、みんなの理解を深めていくことが今後の小中高大社会連携の大きな課題になる。

こうした経験は、生徒の人生にも影響を与えうる。上記で最後の質問をした生徒は理系だったのだが、文学が好きで、大学に進学したらみんながいろんな作品をデジタルで読めるようにする仕事に付きたいという想いを強くした。センター試験の形式について「選択肢が邪魔」という生徒と「ふわふわ浮かんだキーワードがまとまるいい誘導になる」という生徒の間での大激論もあった。これもセンター試験をメタに見直す経験ならではのことだろう。さらに生徒の口から何度も「問題として読む」のと「小説として読む」のとを使い分ける表現を聞いた。「四月になったら読みたいな」とも。それぐらい生徒はテストという世界を自覚的に切り分けて位置づけられる(実際、この高校生らはセンター試験が嫌になることなく、より賢く対処するようになったという)。

この子どもたちの潜在力と学びの自覚を無駄遣いしないためには、テストも接続場面もすべて彼・彼女らとのコミュニケーションの機会-「あなたはこの問題をどう解くの?」「どう考えるの?」を聞くツール-だと考えるとよいのではないか。その先にはコラボレーションが待つ。つまり、同じ問題を一緒に解いて違う考えを言ってくれる、頼りになるパートナーなのか。その先にはイノベーション、これまでの私たちのやり方を刷新してくれるアイデアや潜在力を持つか、という問いが待つ。こうした観点で小中高大社会接続を捉え直せて初めて、評価が刷新され、社会全体が賢くなっていくのだと考える。

テスト検証班

ここでは「テスト検証班」の活動に焦点化して本事業のテーマである「評価の刷新」について再考する。

「四つの柱」とは,1)授業における児童生徒の全言動をモニタリングできるシステムを開発し(システム開発班),2)小中高教育現場の学習環境で活用して(実践班),3)従来型のテストによる総括的評価(テスト検証班)と4)新型の小中高大連携事業(小中高大連携班)が子ども達の力のいかなる部分をどう測っているか,そして子ども達の学びを伸ばして見とり,自分の学びをよりよい形で接続していってもらうためにはどうしたらよいかを明らかにするというものである。

令和元年度までの中間評価では,下記のようなコメントが寄せられており[1]https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/12_kiban/ichiran_29/result/r2hyouka_17H06107.pdf,研究は順調に進行している。

評価:A(当初目標に向けて順調に研究が進展しており,期待どおりの成果が見込まれる)

意見等:本研究は,授業モニタリングシステムを開発し社会実装することで,「目標到達型のゴールと総括的評価による序列化」から「目標創出型のゴールと形成的評価による教育改善」へと評価観の刷新を図ることを目指す研究である。

5つの班編成により,システム開発,センター試験問題等を用いた認知実験,小中高校との連携や現場での実践が進んでいる。うち,認知実験によるテスト検証からは,問題内容や設問構成,形式の組み合わせにより思考過程等に違いがあることが明らかになるなど,重要な知見が引き出されている 。また,システム開発では,音声認識率の低さ等の問題が判明し一部計画の変更がみられるが,問題点を詳細に検討し解決方法が具体的に模索されている点は評価できる。……当初の目的である授業モニタリングシステムの構築が,教育現場で実践可能な形で達成できることを期待する。

こうした成果の一方で,評価をどのようなものへと変えていかなければならないか,そこに向けた根深い課題も鮮明に見えつつある。上記の「目標到達型のゴールと総括的評価による序列化」とは,テストで合格点を取ることをゴールとして,その到達度のみで人を順序付けするという評価の在り方である。平易に言えば,短距離走であらゆる手を尽くして,なるべく人より早くゴールテープを切ることだけを競うようなものである。そこでは,速さだけが問題とされ,どんな走り方をしていたか,速いことが何を意味するのか,ゴール後も走り続けられるのかなどは問題にされない。一方で「目標創出型のゴールと形成的評価による教育改善」という考え方では,テープを切った先も問題にされ,その先も続けられるように本人も周囲も納得して当面のゴールを設定し,そこまでどういうプロセスで迫っていくか,そのゴールを達成したら次はどうするかを常に考えておくことが求められる。言わば,評価を人が学んでいく長いプロセスの通過点に置き続けるということである。

授業についての評価の考え方はこのように変わりつつあるし,本報告書で展開される「授業研究」は授業を学びの支援と見とりの持続的な機会と捉える典型例だと言える(その授業研究を支えるシステム作りがシステム開発班の仕事であり,その一部が本報告書第1部第3章に紹介されている)。しかし,ことテストになると,このような日々の持続的努力の総決算としてしか位置づけられず,それまでの一人ひとりの学び方が素直に表明され,それを基に次にどう学んでいくかを再考する機会としては位置づけられにくい。しかも点数だけが問題にされると,何がその点数になっているのかが検討されにくく,せっかく日々の子どもを知る教育者,何をテストにすべきかに詳しい教科等の専門家,そして点数になった後の処理に長けた統計家の格好の協働機会になるべきテスト作りが,逆に分断のポイントになってしまう。このように子どもの今日までの学びと明日からの学び,子どもの学びを見とってきた大人の気づきとその後を引き受ける大人の気づき,そして様々な専門知を切り離してしまう分断装置にテストがなってしまうことをどう防ぐか,さらに子どもたちの今日までの学びを振り返ってみんなで次につなげていくためにどう作り変えるか。テストを小中高大分断の界面(インターフェイス)ではなく小中高大接続の膠(にかわ)にしていくにはどうしたらよいか。それは「評価の刷新」研究で解くべき問いの一つだろう。

最近では紙のテストをコンピュータ(Computer-Based Testing:CBT)で作り直したり,能力値を統計的に推定できるIRT(項目反応理論 Item Response Theory)を導入したりする動きが顕著である。だが,それらもこうした「評価をどう考えるか」という基盤がなければ,学校現場は「これからは単なる点数でなくIRTの能力値を伸ばさないと」と励み,教科等の専門家は「なぜ統計だけで子どもや学びのことがわかるのか?」と疑問を呈し,教育測定の専門家は「いや,本当はたくさんの限界もあるし,各種専門家と協働しないと…」と思ったままという分断が起きてしまうだろう。この状況を好転させるには,それぞれの教科等(あるいは将来的には教科横断)で求めたい資質・能力が発揮された認知プロセスとはどのようなものか,それはどのような問題解決プロセスとして立ち現れるのか,その予想に従った作問と実施・検証,そして現場へのフィードバックという建設的なサイクルを作っていくことだろう。作問の際には,資質・能力や認知プロセスをブレイクダウンして,その一つひとつを小問で問うて大量データを基に能力値を推定する方法も考えられるが,私たちが拘りたいのは,プロセスである。特に,子ども達の資質・能力が引き出されるような解き甲斐のある統合的な課題で立ち現れるプロセスである。もしそのような課題がうまくデザインできれば,プロセスのコントロールや記録の点でCBTが生きるだろう。

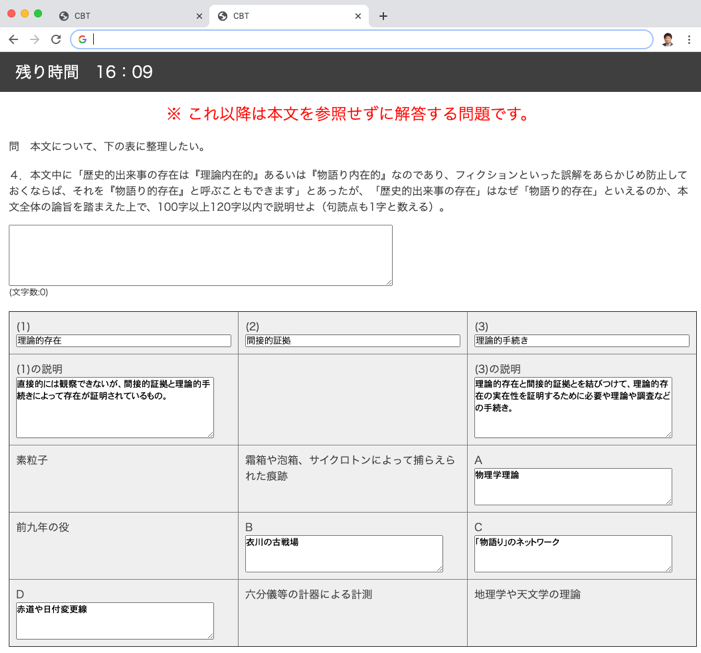

そこで本年度のテスト検証班では,高校教員,学習科学者,教科の専門家,CBT開発者が協働し,「解き甲斐のある統合的な課題」として東京大学第二次学力試験国語問題を選び,それをほぼそのまま出題する「従来版」と,求める認知プロセスをより引き出しやすくした「改訂版」を開発し,高校生・大学生の普段の文章の読み方や問題の解き方について明らかにすることを狙った。システムや実験の詳細は別途ご参照いただくとして[2] 例えば http://www.ai.lab.uec.ac.jp/symposium21/Shirouzu.pdf など。,ここではどんな読みのプロセスを狙ったか,それに照らした実態はどうだったかという結果と,実験に関わった高校生・大学生や教員は何を感じたかのアンケートを中心に紹介する。

実験に使ったのは,2018年文科第一問(野家啓一『歴史を哲学する』),2017年文科第一問(伊藤徹『芸術家たちの精神史』)である。どちらも出題された部分だけでも「学問がその手続きによって概念や出来事を『存在』させていること」や「テクノロジーが技術的に解決できる課題だけでなく,人間の倫理的判断を迫る新しい課題を生むこと」など,入試後も使える内容を読み取れる好材料であった。両問とも漢字問題を除いて傍線部を説明する4つの小問があり,最後の問題では「本文全体の論旨を踏まえた上で」解答することが求められた。出題者の詳細な意図は推察することしかできないが,この構成からすると,問題文全体の論旨構造を踏また上で,3つの小問への解答結果も吟味・活用して4問目の統合的な課題に取り組むことが求められていたと考えられる。しかし,このような出題者の意図通りに受験生が解いてくれているわけではないこと,それにもかかわらず得点できてしまうことが,これまでの研究から見えている(詳細は令和元年度報告書第1部第1章)。

そこで改訂版のCBTでは,従来版の問1~3の代わりに,0)まず本文全体を読んで(傍線部ごとに本文を断片的に読むことを防ぐため,まず本文を読まないと問題に進めないようにした),1)本文に含まれる3つの具体例を3つの構成要素で書き出す計9マスの表を手掛かりに従って埋め(図6の下方A~D欄が表を埋めた例),2)構成要素にラベルを付けて(図6の表の一番上の行),3)ラベルを詳しく説明する(図1のラベルの下の行)という活動を用意した。その上で,従来版の問4を解いてみることとした。加えて,ステップの3)以降は本文が読めないようにして,自分の作った図表(メモ)を基に自分なりのことばで解答を構成することを積極的に促した。

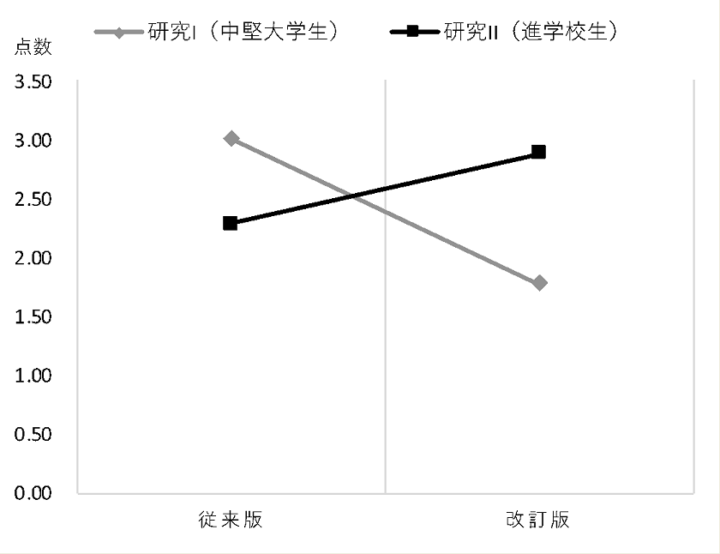

実験には,東大を受ける生徒もちらほらいる進学校の高校3年生(理系だが国立大学進学希望者が多いので二次試験に国語記述問題がある)と,東大受験との重複はほぼない中堅私立大学生に参加してもらった。一人がそれぞれのバージョンのCBTを受けてもらうために『歴史』の問題を従来版で受けたら,もう一問は改訂版で,という形で実験した。

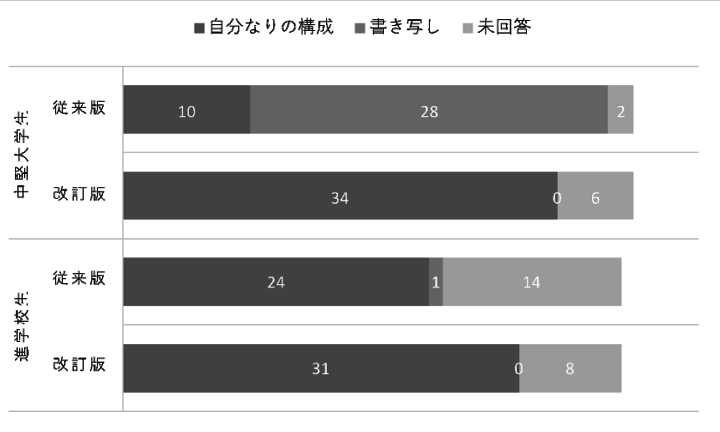

結果をかいつまんで紹介すると,図7の通り問4の統合的課題の解決成績は進学校生と中堅大学生で交互作用があり,前者では改訂版,後者では従来版の成績がよかった。その内訳を図8で見ると,中堅大学生の従来版では本文からの書き写しが多いことで却って記述採点の部分点を得て成績が上がったのに対し,進学校生は従来版でも自分なりのことばで解答を構成しようとして成績を落とした様子が見て取れる。それでも両者とも改訂版のCBTでは自分なりの解答を構成しようとしている(せざるを得ない)パタンが見える。それが進学校生で機能し,中堅大学生で機能しなかったのは,改訂版の1)~3)のステップで記入欄の正答率が進学校生で62.7%,中堅大学生で37.8%と,ステップが本文の解体・再構成の足場掛け(scaffold)として働いた程度が違ったためだと思われた。

以上の結果からは,従来版のテストだとあまり深く文章を理解せずに本文のことばを繋ぎ合わせて解答してしまう中堅大学生でも改訂版だと本文の解体・再構成をしようとすること,中堅大学生の従来版と進学校生の改訂版の統合成績結果の点数だけでは違いが見えず(これは採点方法にも拠るが),プロセスを見ると両極の実態が見えることが分かる。

本研究で作問を担当した高校教員は「(大学生が)表が埋められないのがショックだった。レベルによっては,実は表が全部埋まっているような状態でもそこから十分考える余地があるのではないか」と次の作問への知見を得ていた。加えて「思い直してみると,テストでいい点を取る子でも何が書いてあったか言えない。授業でもいつも初読の文章が読めるように教師が置き換えながら説明していく。だから生徒がようやく手助けありで本文が読めるようになる頃に,また新しい単元に入ってそれを繰り返す…高校卒業時に生徒が『落ち着いて読めば自分で読める』と思えるのをゴールにしているのだけど」と述懐していた。

さて,上記の実験の1週間後に高校生・大学生とも従来版と改訂版とでその「本文の内容を覚えていたか」,どちらのバージョンが「思考力を発揮せざるを得ないか」「国語の力を表すか」などのアンケートに答え,実際ペアで内容を思い出す活動を行った。

アンケート結果は(苦戦したはずの中堅大学生ですら)改訂版におおむね好意的であり,改訂版では「表にまとめると脳内が整理される」「『この表は何を意味しているのか』から始まり,穴を埋めるだけでなく,各例が共通点をもって対応していることがわかりました。文章を読んで理解するだけでなく,自分の頭で再度構成しなおすという点で,改訂版の方が思考力が必要になる」等の意見が見られた。これに対して,従来版は「全部を読まなくても導入と結末,傍線の前後を読めば解ける」「解答の守備範囲を予測できる」「小問一問一問ごとに集中して解く」と断片的な読みを告白する者がいる一方で,従来版では「理解するときに必要な表を頭の中で描く」という者もおり,普段からの読み方の多様性が垣間見える。

下記は実験に協力してくれた国語教員の述懐である。今回の試みの先に,そもそも読むとはどんな認知過程なのか,私たちはどのような「読み」を社会全体で求めているのか,そして実際どういう教育をできているのか,それをどう改善可能なのかを問い直す実践研究が待っているだろう。多くの専門知を連携して研究を進めたい。

外山(2014)は次のように読み方を分けている。

『読み方には二種類ある。ひとつは,テレビで見た野球の試合の記事のように書かれている事柄,内容について,読む側があらかじめ知識を持っているときの読み方である。これをアルファー読みと呼ぶことにする。書かれていることがわかっている場合,アルファー読みになる。もうひとつは,内容,意味がわからない文章の読み方で,これをベーター読みと呼ぶことにする。すべての読みはこの二つのどちらかになる。』

このあと,外山氏は現代の日本の国語教育では,ベーター読みの力が身につかない,という主張を展開していくが,その主張の賛否のほどはさておき,少なくとも,東大の入試問題は,書かれていることがわからない,もしくはきわめてわかりづらい。わからないながら理解をひねり出すベーター読みの作業が必要になることは間違いないだろう。…

…既に成立している本文を解体し,自分の言葉で再構築するには,勇気が必要である。…授業などで日常的にそれを繰り返すトレーニングをしているならば,積極的に試みるだろうが,その前提がない場合は無難な解答を作ろうとするだろう。世に行われている一般的な国語の授業では,本文から正確に同値(または対立要素を裏返して)書き出す作業に終始したり,教師の説明も,本文の内容・背景についての知識事項の伝達(アルファー読みへの置き換え)に過ぎない。他者との対話によるやりとりで,妥当な認識範囲を極めていこうとする思考方法を持ち合わせている人は,そう多くはないだろう。

要素採点が常識だとすると,対応策として,『意味段落ごとの要旨をつなぎ合わせて解答を作る』『言い換えによる失点のリスクを避ける』という行為を誘導するのは必然だろう。

今回の実証記録の中に『従来版の場合,本文の内容がよくわからなかったとき何をしたら良いかわからない。』というものがあったことは注目に値する。この感想は,裏返せば『内容がわからない文章も,改訂版のような思考プロセスをとることで,わかる(読める)のではないだろうか。』という希望のつぶやきではないか。