このコラムでは、人の賢さの仕組みを解明する「認知科学」を紹介している。先回は、人が簡単な文字や文章を読むのにも、その人が何を知っているか、つまり知識が影響するという話をした。今回はその続きとして、人が知っていることの起源を考えてみたい。

えるふ第2回 「知っていること」の起源

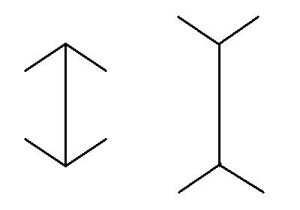

図1 ミュラー・リヤーの錯視

図1の2本の線の長さは同じである。同じなのだが、矢羽根がつくとどうも長さが違って見えてしまう。この図はみたことがある、という方も多いだろう。ミュラー・リヤーの名で呼ばれる良く知られた錯視の図である。この図の何がおもしろいかというと、「2本の線の長さは同じです」と百万遍聞いてそのことはよくよくわかったつもりでも、やっぱり左が短くて右が長く見えてしまうこと、つまり「真実を知っている」ことが「ものの見え方」を誘導してくれないことがおもしろい。

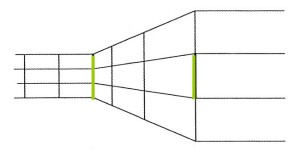

さてではなぜこの錯視が起きるのだろう?図2を見て下さい。写真の中に書き込んである2本の直線aとbの長さは同じでしょうか?え、同じですか?ほんとに?物差し当てて、測ってみました?左のaはxx cm、右のbはyy cmです。違うじゃないですか...

図2 半開きのドア

「いや、もしこの2本の長さが違ったら、あなた、ドアを閉めたときにちゃんと閉まらないでしょう?」とおっしゃる気持ちはわかるのだが、でも、平面写真の上ではこの2本の長さは明らかに違う。こういうものを現実世界の中で見たとき、私たちは、紙面上は明らかに物理的に「長さが違う」ものを、ごくあっさり「同じ長さ」と見立てている。奥行きがある現実世界を遠くからこちらに歩いてくる人は、近づくにつれて見えの大きさが変わるが、人そのもの大きさは一定で変わらない。こちらで「見ている人」の視覚にはそう見て取る巧妙な仕組みがある。その仕組みがちゃんと働いて、私たちは図2の2本の線の長さも「同じ」と判断する。その手がかりになっているのは、例えば、図2に○で囲んで示したような、ドアの長辺と短辺が作る矢羽根の片方の形である。

そういえば、似た形は、図1の左の線にもついている。そう思ってみると、図1の左の線は「飛び出して」見えないこともないし、右の線は「引っ込んで」みえないこともない。「飛び出して見える」ものは、手前にある。近い。だから、<見え>を少し修正して、そこにある物理的な長さより短めに見立てる。反対に「引っ込んで見える」ものは、遠くにあるので、そのものの物理的な長さより長めに見立てる・・・こういう仕組みが自然に働くのだとすると、図1でなぜ左が短くて右が長いのか、ひとつの説明がつく。図3の2本の太線の長さも同じなのだがとてもそうは見えない理由もおなじようにして説明できる。

図3 壁に埋め込まれたミュラー・リヤー錯視

しかしこうぐるっと一回りしてきて考え直してみると、矢羽根がついただけの線をドアと同じように遠近法を駆使して長さが違うものとして見立ててしまうなんて、なかなか由々しきことかもしれない。この説明を認めるなら、図1の2本の長さが違って見えるのはやっぱり知識のせいだとも言える。ミュラー・リヤーの錯視は、私たちが直線直交関係で構成された人工的な世界にずっと住んでいて、毎日ドアや壁を見て遠近関係を判断しつくしてきた結果なのだと考えてみることもできる。(大脳生理学的に人の視覚機構は遠近を見分けるように最初からできているという議論もできるかもしれないが、それはまた別の話題だということにしておこう。)

図1を見るときの私たちの知覚は、「2本は同じ長さです」という、ちょっとその場限りの表面的な知識には左右されにくいが、日々どっぷり使って生活してきた経験の蓄積として持っている知識にはちゃんと左右されている。人が知っていて、世の中を生きていくために使っている知識の起源は、ちょっと本で読んだりしただけのその場限りのものよりは、生活に根ざした長い経験から築き上げられてくるものなのだろう。