新しい学びプロジェクト年次報告会(兼文科省「教員研修の高度化に資するモデル開発事業」聖心女子大学受託)は無事終了しました。

開会あいさつ

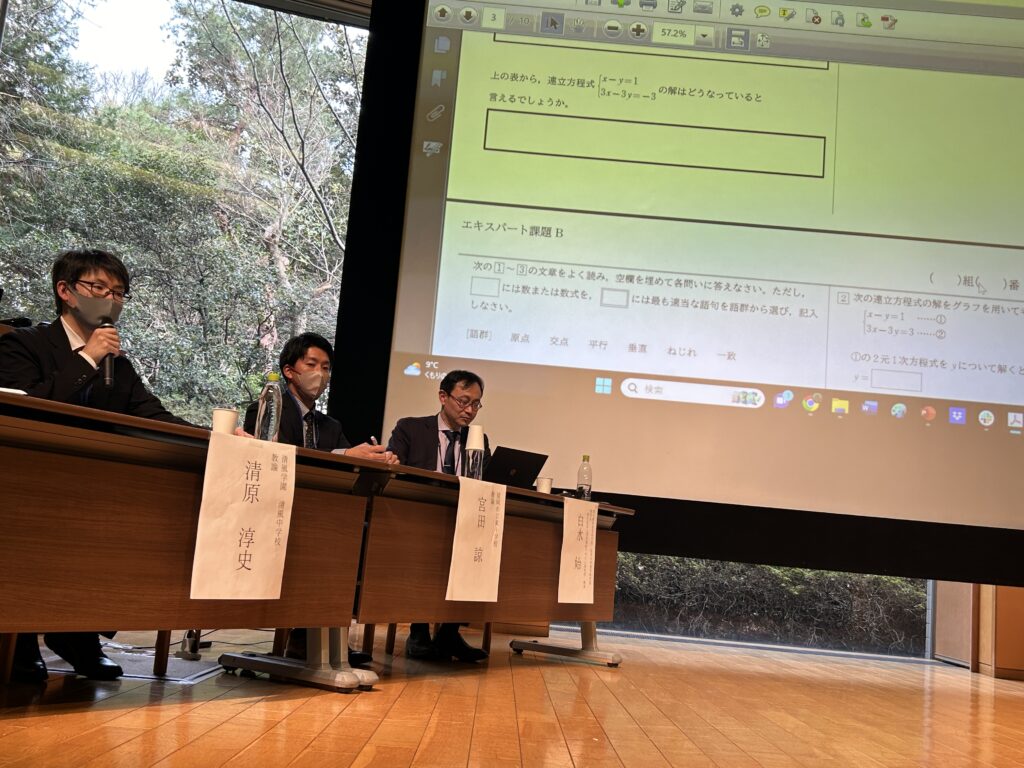

午前中のラウンドテーブルの様子

先生方の活気ある実践報告、授業デザイン原則の発表、議論

午後のパネルディスカッションの様子

「教師が育つ授業研究コミュニティに向けて」について議論

閉会あいさつ

参加者の感想から:

「『教師が育つ授業研究コミュニティに向けて』というテーマに関連して、ご自身が普段意識されていること、本会を通じて印象に残ったこと、大事にしたいこと」としてお答えいただいたこと

「現在は管理職で授業をすることはないですが、先生方の授業実践のよき伴走者でありたいと思っています。『こうした方がいいよ』ではなく『子供の学びの姿をどう考えてる(想定している)』という声掛けを意識しながら、一緒に授業づくりに取り組んでいます。そのことが、人材育成につながっていくと考えています。」(管理職の先生)

「一見いわゆる教員向けの話ではない?と思った外部の方もいるかなと思いましたが、これまでのそしてこれからの新学Pには欠かせない大事なテーマだったと思います。

学習者の思考は目に見えないものですが、同じようにそれぞれの授業者が考えている教材研究の思考も目に見えにくいものです。これまで大切にしてきた授業研究のツールは、見えにくい教員の教材研究の思考をアウトプットする場としてその機能を果たしており、今回のような教科部会などを通して、教師が育っていると強く思います。だからこそこのコミュニティを大切にしたいですし、先生方にも大切にしてほしいと思っています。」(指導主事)

学習者の思考は目に見えないものですが、同じようにそれぞれの授業者が考えている教材研究の思考も目に見えにくいものです。これまで大切にしてきた授業研究のツールは、見えにくい教員の教材研究の思考をアウトプットする場としてその機能を果たしており、今回のような教科部会などを通して、教師が育っていると強く思います。だからこそこのコミュニティを大切にしたいですし、先生方にも大切にしてほしいと思っています。」(指導主事)

「今年度、ミドルリーダー育成研修という研修に参加しています。そこでは課題研究として『若手を巻き込んだ、学び続ける教職員集団づくりのための取組』を考えています。パネルディスカッション等では、若手の先生がどのようなことを経験して、どのように変容しているのかが伝わってきました。継続して学び続ける集団であるために、中堅教員がどのように関わっていくのかの重要性を感じました。」(ミドルリーダー)

「まだまだ若手なので自分が率先して授業実践に取り組み、授業を公開することも大事にしています。

今年度研究主任というポストも任され、来年度は仮説検証型の校内研を企画しています。

そろそろ自分がやるだけでなく、周りの先生を巻き込んだ取り組みをしていきたいです。

まず、いきなり知識構成型ジグソー法をやりましょう、ではハードルが高いので、アレンジ教材を勧めてみようと思います。

来年度は授業研の中で子どもを主役にして子どもを見る目を私自身も磨いていける-そんな組織づくりに貢献できたらと思います。」(若手)

今年度研究主任というポストも任され、来年度は仮説検証型の校内研を企画しています。

そろそろ自分がやるだけでなく、周りの先生を巻き込んだ取り組みをしていきたいです。

まず、いきなり知識構成型ジグソー法をやりましょう、ではハードルが高いので、アレンジ教材を勧めてみようと思います。

来年度は授業研の中で子どもを主役にして子どもを見る目を私自身も磨いていける-そんな組織づくりに貢献できたらと思います。」(若手)

「先生方は常に忙しく、新しい取り組みに消極的にならざるを得ない、閉鎖的になりがち、という印象があるが、他校や校種横断で学び合えるコミュニティで学ばれている先生方を知ることができ、とても大切な取り組みだと思った。

新しい学びプロジェクトということで、最新の学習方法の提示があるのかと思ったが、何年も前から取り組まれていたことだったので、学びはすぐに変えられるものではないこと、継続しているからこそ、新たなことが見えてくるのだと思った。」(初参加)

新しい学びプロジェクトということで、最新の学習方法の提示があるのかと思ったが、何年も前から取り組まれていたことだったので、学びはすぐに変えられるものではないこと、継続しているからこそ、新たなことが見えてくるのだと思った。」(初参加)